Von Innovation zu Intervention

Ein neuer Blick

In den letzten Beiträgen haben wir Ansätze beschrieben, die uns helfen, die Herausforderungen unserer Organisationen besser zu verstehen. Diese haben meist etwas gemeinsam: Sie versuchen, Öffentliche Innovation durch eine systemische Perspektive zu betrachten. Was heißt das genau?

Die Begriffe für diese Perspektive sind extrem vielfältig und reichen von Systems Thinking über „Transition Design” bis hin zu Komplexitäts- und Chaosforschung und den eher akademischen Programmen der Systemtheorie und der Kybernetik. Entsprechend zahlreich sind gerade in der jüngeren Innovations- (und Beratungs-)Literatur die Frameworks, Grundregeln, Einführungen und historischen Einordnungen der überaus reichhaltigen Geschichte der Erfindung und Erforschung von Systemen.

Gemein haben sie den Versuch, aus den oft reduktionistischen Paradigmen auszubrechen, um eben einen “systemischen” Blick auf die Arbeit an komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen zu entwickeln. Damit sind sie auch für unseren Versuch, Öffentliche Innovation neu zu denken, interessant.

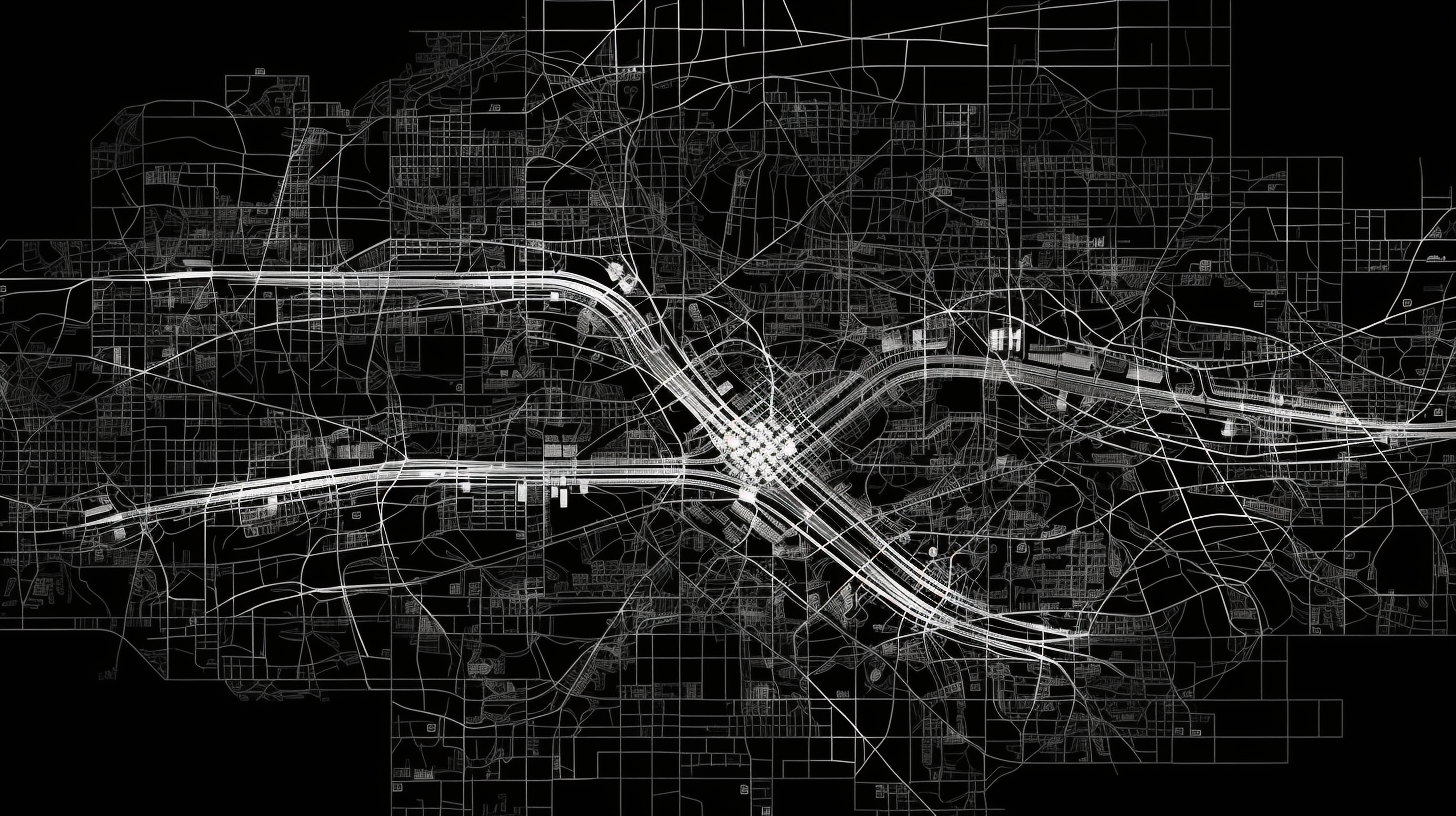

Grundbegriffe wie Komplexität, Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit gelten dabei oft als zentrale Charakteristika dieser Systeme, die sich je nach Theorie und Perspektive auf die unterschiedlichsten Phänomene beziehen können – von der Innovationsarbeit in einer Organisation über die Gestaltung eines „Mobilitätssystems” in einer Großstadt bis hin zu den großen “Systemfragen” in der Ökonomie und Politik. Zugleich gibt es auch große grundlegende Unterschiede, so etwa der Blick auf Systeme als zusammenhängendes Ganzes einerseits (Systems Thinking) oder der Fokus auf die Differenz, also Bestimmung der Grenzen zwischen einem System und seiner Umgebung, andererseits (Systemtheorie).

Wie ein System selbst, sind diese Ansätze vielschichtig und divers, mit unterschiedlichsten Vorgeschichten und Intentionen versehen und dabei nicht selten widersprüchlich, selbst wenn es um die wohl zentralste aller Fragen geht: Was ist ein System überhaupt?

Verstehen verstehen

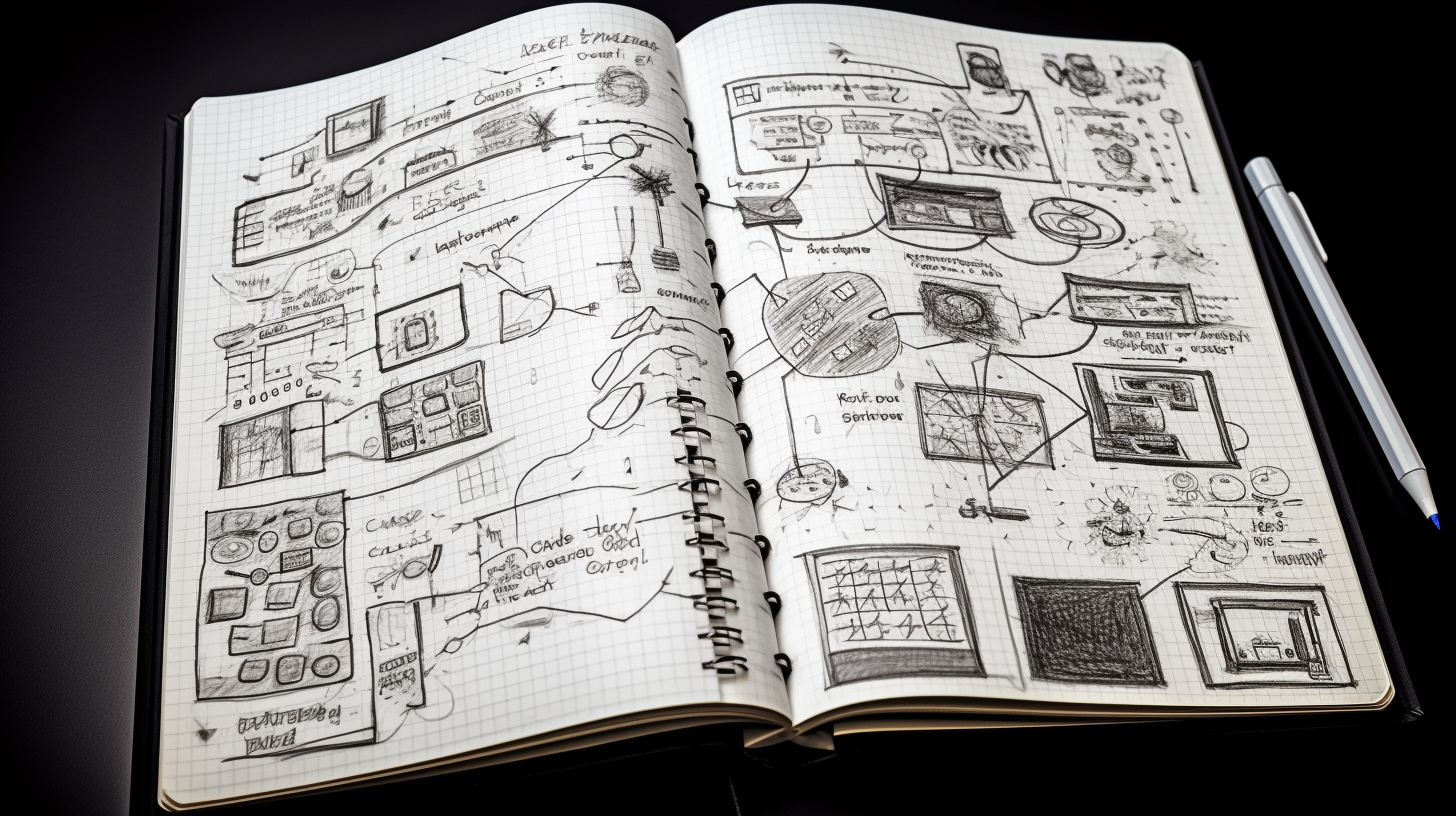

Wir hüten uns vor dem Versuch einer (weiteren) Definition und versuchen stattdessen, einige Grundprinzipien aus unserer eigenen Arbeit zu beleuchten. Eine große Inspiration (auch für die folgenden Überlegungen) ist dabei die Arbeit von Helmut Willke zu „Strategien der Intervention in Autonome Systeme”. Ausgangspunkt ist dabei der Begriff der Selbstorganisation, also der Selbstreferenz eines Systems, wenn es darum geht, sich in Anbetracht von äußeren Eingriffen (etwa durch Innovationsprojekte), Irritationen (etwa durch eine Krise wie eine Pandemie) und eigenen Intentionen (z.B. noch nicht erfüllte Vorstellungen einer wünschenswerten Zukunft) irgendwie selbst zu stabilisieren.

Der Begriff der Organisation steht hier also in Abgrenzung zum Chaos: Selbstorganisation betrifft die Frage danach, wie sich eine Verwaltung, ein Unternehmen oder eine Nachbarschaft immer wieder selbst stabilisiert (oder eben: neu organisiert), ohne dabei zu träge oder zu instabil zu werden. An dieser Grenze zwischen Trägheit und Instabilität findet dann das statt, was wir Transformation nennen: eine Veränderung, bei der ein System gleichzeitig sicherstellt, doch irgendwie dasselbe zu bleiben.

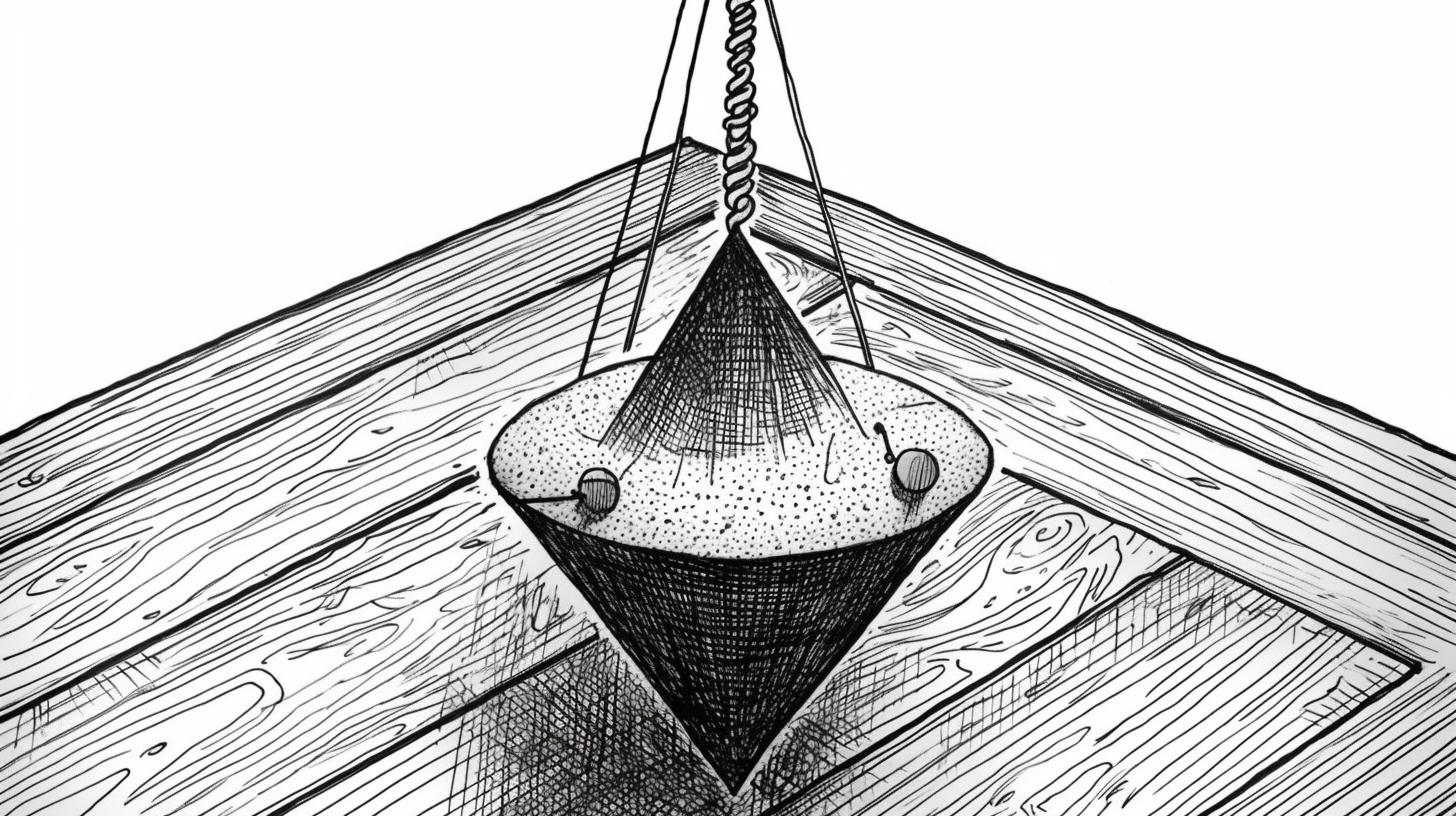

Solche Widersprüchlichkeiten oder Paradoxien sind sehr charakteristisch für die Arbeit in und mit komplexen Systemen. Ihre Auflösung besteht üblicherweise eben nicht in der finalen Entscheidung für eine der beiden Seiten, sondern für einen regelmäßigen Wechsel zwischen beiden Polen: Mal schwingt das Pendel Richtung Beständigkeit, mal schwingt es zurück in Richtung Veränderung.

Interessanterweise haben sich in der Praxis genau solche hin- und herpendelnden Grenzzonen etabliert, wenn es um die Arbeit an Innovationsprozessen geht. Sie liegen gewissermaßen zwischen zwei Seiten, die wir je nach Kontext bezeichnen können: Alt und Neu, Selbstreferenz und Fremdreferenz, Signal und Rauschen, Zukunft und Vergangenheit. Wir kennen diese Grenzzonen unter Begriffen wie Workshops, Labs, Projekten oder Portfolios; Sonderkonstellationen, die es erlauben, ein “Als-Ob” aufzubauen, das sich vom “Normalbetrieb” unterscheidet

Doch zurück zur Selbstorganisation. Der Begriff hilft in der Arbeit mit komplexen Systemen dabei, ein besseres Verständnis darüber zu entwickeln, wie ein System tickt. Er unterstellt ein “Eigenleben”, das dafür sorgt, dass sich ein Sachverhalt über die Zeit immer wieder anders darstellt. Darum ist der Satz „The Map is not the Territory” so treffend. Karten und Modelle sind statisch: Sie beschreiben ein System zu einem Zeitpunkt. Die Wirklichkeit jedoch ist dynamisch: sie erscheint je nach Zeitpunkt, Perspektive oder Fokus in einem neuen Licht. Diese Einsicht macht sich auch das „Dynamic Management Framework“ zu Nutze.

Wenn wir ein System beobachten und dabei Selbstorganisation unterstellen, nehmen wir also gewissermaßen in den Blick, wie es selbst auf die Welt schaut. Wir lernen zu verstehen, wie es selbst versteht, indem wir es beim Beobachten beobachten: Nach welcher (Eigen-)Logik funktioniert es? Welche Regeln gelten wann und was können wir daraus ableiten? Zwischen welchen Polen pendelt es hin und her? Zwei Aspekte sind dabei besonders spannend:

Von Mustern und Blinden Flecken

Muster

Muster sind wiederkehrende Verhaltensweisen, Prinzipien oder Routinen, die mit der Zeit immer wieder auftauchen – und zwar unabhängig von den jeweiligen Anfangsbedingungen. Die Mathematik bezeichnet solche Muster als Eigenformen, die Systemische Therapie spricht dagegen von einer homöostatischen Tendenz und meint damit „ein sich selbst regulierendes System, das von eigenen Gesetzen regiert wird, die es sich im Laufe der Zeit durch Versuch und Irrtum (trial and error) erarbeitet hat.” (Selvini-Palazzoli). Anders ausgedrückt:

Systeme lernen immer.

Die Frage ist nur, was. Übertragen auf die Welt der Öffentlichen Innovation ergeben sich daraus interessante Fragen: Welche eigenen Gesetze regieren etwa den Mobilitätssektor in Hamburg? Wie können wir die Eigenform der digitalen Zivilgesellschaft in Deutschland beschreiben? Welche Routinen erleichtern oder verhindern die Einführung von digitalen Technologien in der öffentlichen Verwaltung?

Blinde Flecken

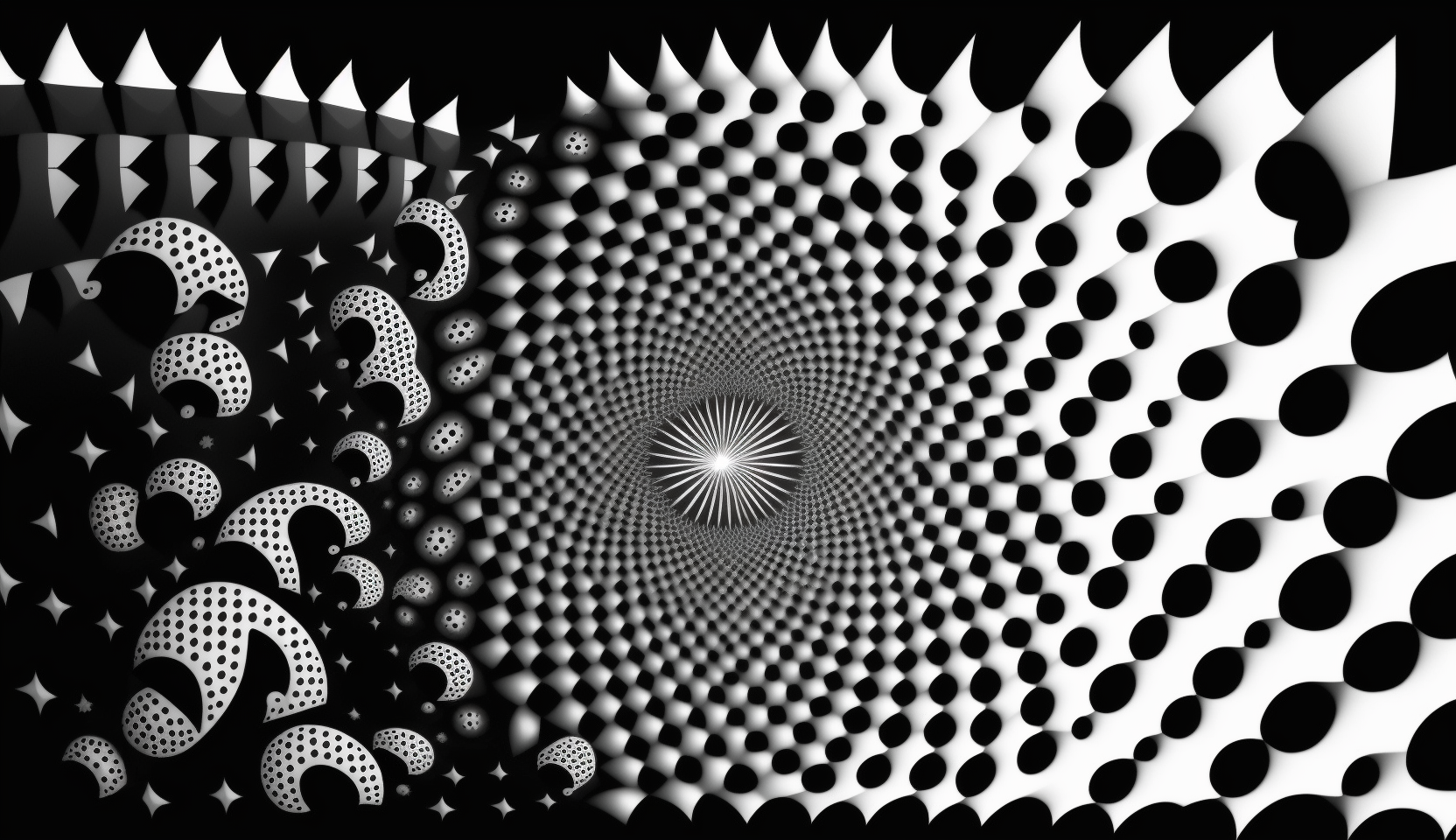

Wenn wir ein System beim Beobachten beobachten, können wir auch sehen, was das System nicht sieht. Wir sehen jene Themen, die ausgeblendet werden, ohne dass das System bemerkt, dass es sie ausblendet. Das sind oft Dinge, die zwischen den Polen liegen, die ein System gerade beschäftigt, ein „ausgeschlossenes Drittes”.

Warum etwa geht es bei der Ausschreibung vom Strassenverkehrsamt für eine nachhaltigere Mobilität um den Bau neuer Radwege oder den Ausbau des ÖPNV – nicht jedoch um die Reform von Arbeitsrichtlinien zum einfacheren Arbeiten im Homeoffice? Welche Fragen rund um Organisationskulturen, um politisches Kalkül oder Macht werden ausgeblendet bei der Diskussion um die Einführung der passenden Software für die Digitale Verwaltung zwischen Datenschutz und Kosteneffizienz? Welche Blinde Flecken haben wir selbst, wenn wir von komplexen Problemen und innovativen Lösungen sprechen? Und wer könnte sie uns zeigen?

Der Blick auf die Welt als Designproblem ist der Blinde Fleck der Innovationsarbeit.

Die einfache Unterstellung der Selbstorganisation eines Systems hat es also in sich. Sie eröffnet uns einen Blick zweiter Ordnung (unsere Perspektive als Designer:innen, Berater:innen und Aktivist:innen) auf den Blick erster Ordnung (die Perspektive des Systems, das wir gestalten, beraten oder aktivieren wollen). Die Entdeckung dieses “zweiten Blicks” war übrigens so etwas wie die Neu-Erfindung der Systemtheorie. Eine der ersten, die sich darüber Gedanken machte, war Margaret Mead, eine der großen Vordenkerinnen all jener Konzepte und Grundlagen, die wir heute wiederentdecken. Gemeinsam mit ihrem Mann Gregory Bateson und weiteren Pionieren wie Warren McCulloch und Heinz von Foerster war sie Teil der damals hoch interdisziplinären Gruppe von Kybernetiker:innen der Macy Konferenzen.

Zwar sind mit einem besseren Verständnis über die Muster und Blinde Flecken eines Systems die Wirkungen unserer Innovationsvorhaben immer noch nicht genau oder linear beherrschbar. Aber wir können nun zumindest mit ihnen kalkulieren und darauf vorbereitet sein, dass das, was wir an strategischen Plänen entwickeln, bestenfalls unserer eigenen Eigenlogik und unseren eigenen Verhaltensmustern entspricht – erst einmal aber noch nichts mit „einem System” da draußen zu tun hat.

Wenn es uns gelingt, unsere eigenen Modelle in Einklang mit denen jener Organisationen und Netzwerke zu bringen, mit denen wir arbeiten, haben wir gute Chancen auf Erfolg. Wenn nicht, dann scheitern unsere Modelle und Ansätze.

Die Kunst der Intervention

Was heißt das nun für die Gestaltung Öffentlicher Innovation?

Wir glauben, genau hier besteht der zentrale Unterschied zwischen privatwirtschaftlicher und öffentlicher Innovation: In privatwirtschaftlichen Kontexten, etwa den Innovations- oder F&E-Abteilungen von Unternehmen und Start-ups, geht es um Inventionen: die Erfindung neuer Technologien, Geschäftsmodelle, Produkte oder Dienstleistungen als Basis für Veränderungen. Demgegenüber stellt sich im öffentlichen Kontext eine andere Frage: Hier wandert der Fokus von der Invention auf die Intervention, also den Eingriff in gesellschaftliche (Öko-)Systeme mit dem Ziel der nachhaltigen Gestaltung von Veränderung. Erfolgreich ist eine solche Intervention erst dann, wenn es gelingt, eine neue Eigenlogik zu etablieren. Und zwar in dem sie dazu führt, dass sich ein System reflektiert, selbst versteht und künftig anders selbst organisiert – also auch anders auf seine Umwelt blickt und reagiert, andere Muster entwickelt und ehemalige Blinde Flecken selbst entdeckt.

Anlass für solche Reflektionen kann eine Krise sein, bzw. die Einsicht, dass ein Widerspruch zwischen zwei Prinzipien existiert – etwa Wachstum und Gerechtigkeit, Gesundheit und Sicherheit, Vertrauen und Offenheit. Eine kluge Intervention kann dann selbst widersprüchlich sein und die interne Reflektionsbereitschaft anregen. Sie setzt dabei auf die Irritation als Weg aus dem Weiter-so. Ein solches “Gegenparadox“ ist gleichzeitig riskant, denn immer können auch defensive Abwehrmechanismen ausgelöst werden (“Jetzt erst recht!”).

Ein Beispiel: Eine mittelgroße Stadt schreibt einen Zukunftsplan für Nachhaltiges Wirtschaften aus. In der Ausschreibung wird jedoch deutlich, dass radikale politische, ökonomische und soziale Veränderungen eigentlich nicht gewünscht sind: Es stehen nahezu keine finanziellen oder personellen Ressourcen bereit, die Oberbürgermeisterin hält sich mit konkreten Zusagen zurück, niemand möchte ein Risiko eingehen. Wie wäre es nun, wenn das Ergebnis eines Beratungsauftrags die Aufforderung wäre, explizit nichts zu ändern? Also ein Kontern mit dem Gegenparadox. Die Idee dahinter: dem System so die Arbeit am eigenen Paradox überhaupt erst ermöglichen und nicht durch die Aufrechterhaltung der "alten Logik" (Auslagern des Problems in ein Abschlussdokument) die eigentliche Herausforderung strukturell auszublenden. Ob das klappt, ist und bleibt das Risiko der Intervention.

Es geht darum, ein Gespür für ein System zu entwickeln, das es erlaubt, akzeptable Interventionen zu gestalten. Akzeptabel heißt, eine Intervention wird weder ignoriert (als Rauschen, Irrelevanz, Störung, die es zu blockieren oder vermeiden gilt) noch sorgt sie für ein Auflösen (in Panik, Krise oder Chaos). Es geht auch hier darum, die Grenze zwischen beiden Seiten zu sehen. Und darum, sich bewusst zu machen, dass eine Intervention in ein sich selbst organisierendes System immer nur indirekt erfolgen kann. Wir können uns die besten Projekte, Piloten und Portfolios ausdenken – was das System daraus macht, ist seine Sache.

Für Willke weist dieses Gespür Parallelen zur Funktion der Kunst auf. Es geht darum, die aktuelle Realität mit einer alternativen Version derselben Realität zu konfrontieren. Innovationsarbeit ist also immer auch Fiktion, Vision und Anlass, nach einer neuen, alternativen aber plausiblen Gegenwart zu suchen. Elena Esposito formuliert es typisch paradox:

“Die Realität ist unwahrscheinlich, und das ist das Problem.”